【导语】七月的骄阳挥洒大地,离城五、六十公里的邓家铺、双牌镇的田间地头迎来一群打着红旗,身穿白色文化衫,上面印有“武冈市新媒体协会”字样的年轻队伍!他们纷纷动用自己手中的手机、相机甚至航拍无人机等设备,真实记录了武冈扶贫攻坚取得的可喜成就! 武冈是今年邵阳市3个将要脱贫摘帽的县(市)之一,现在离年底脱贫验收已不足5个月的时间,全市脱贫攻坚正是如火如荼的时候。你看:邓家铺杨龙村百亩蔬菜基地一派繁忙,全镇特色产业遍地开花;本地土花猪不仅畅销全省,而且带动了数百贫困户致富;双牌镇家门口开满的扶贫车间里,承担全家经济重担的农村妇女2分钟就可以出门上班赚钱;闻名遐迩的浪石古村在沉寂数百年之后,如今又焕发出新的容颜……武冈农村近年来这些实实在在的扶贫举措,在全市“新媒体人”面前如电影般一幕一幕闪过,这次大家不仅看到了千千万万扶贫干部留下的辛勤汗水,也看到了勤劳、善良的武冈人民在这场脱贫攻坚战役中展现的新风采,更看到了武冈古老的农村正在发生巨变……

7月27日清早,全市新媒体精英齐聚王城广场,参加2018武冈市“新媒体看扶贫”网络主题活动。此次活动由市委宣传部、市脱贫攻坚作战指挥部、市新闻中心主办,邓家铺镇人民政府、双牌镇人民政府、武冈市新媒体协会承办。市委常委、宣传部长罗健亲自策划、组织活动的开展,武冈市人大常委会副主任、市脱贫攻坚作战指挥部副指挥长王光宇,副市长李巧云出席启动仪式并为活动授旗,同时勉励全体新媒体人,要以脚下路、眼前景、脑中思、手中笔、忠实记录脱贫攻坚工作中的真实好故事、好经验、好模式,宣传脱贫攻坚,践行媒体责任,预祝活动圆满成功! 参与本次报道的媒体有新武冈、武冈新闻网、武冈电视台、武冈手机报、武冈政府网、掌上武冈、武冈那些事儿、武冈人网、微武冈、大武冈、武冈爱生活圈、武冈微生活、天下武冈、武冈新视界、今朝武冈、武冈焦点、武冈热点、武冈号外、指尖武冈、水云生文化、图文百姓、湘西南故事、武冈微商等全市40余家新媒体。 由于此前广大网友对武冈近几年一些重大的扶贫举措已经耳熟能详,因此这次“新媒体看扶贫”网络主题活动采访的内容不是上过央视直播的易地扶贫搬迁项目,倍受中央和省市肯定的危房改造项目以及村级卫生室建设,采访的地点也不是离城较近的湾头桥四清村卫生室、邓元泰凤溪村扶贫点、举办过湖南省乡村旅游节的荷塘,而是选择武冈最偏远的邓家铺和双牌两个镇进行采访。下面,我们就随着全市新媒体精英的镜头,一起来看看武冈最边远的穷村是怎样脱贫攻坚致富的。

【遍地开花的特色产业】

“新媒体看扶贫”活动的第一站,我们全市40余家新媒体的负责人以及编辑、记者乘坐的大巴车经过约1个小时车程,来到离城40多公里的邓家铺镇杨龙村。在杨龙村活动中心,我们刚一下车就被村民们丰收的喜悦感染了!村部门口,一袋袋装得满满的茄子正准备销往外地,离村部不远,是连片100多亩的蔬菜种植基地。据悉,杨龙村10组村民姚建平2017年从广东返乡搞特色产业,在村支两委的大力支持下,流转土地162亩,创办塘仁种养合作社,目前已成功种植蔬菜茄子126亩,开挖池塘养鱼36亩,带动贫困户16户62人,预计可增收13万元左右,人均年增收2000元。 据邓家铺镇镇长庾少波介绍,该镇结合产业扶贫政策,抢抓机遇,大力发展特色产业,到目前为止,已经形成以小康、聚宝村为中心发展油茶种植,以杨龙村为中心发展土花猪养殖及茄子种植,以岩口为中心发展百合、冬瓜种植,以杨木、白水村为中心发展杨梅、水果玉米种植,以安家村为中心发展红心柚种植及放养野猪、牛、羊、香猪,以东旗、石龙兴村为龙头发展稻田养鱼,以卧龙、大田村为中心发展辣椒产业,以名利村为中心发展药材种植的规划布局。全镇所有产业都实施合作社联营机制,采取公司+贫困户的模式进行运作。支持贫困群众参与产业发展,用工全部从当地贫困户中聘请,从而切实、稳定提高贫困家庭收入,让贫困人口经常有事做、年年有钱赚。

【本地土花猪畅销全省】

参观完杨龙村的种植产业,我们又来到该村的汇民养猪专业合作社采访。据合作社负责人姚杰介绍,这里养殖的邓家铺土花猪又名“黔邵花猪”,是湖南省四大最优良的地方品种之一。这里的土花猪食用野生猪菜、红薯、米糠等,没有任何现代饲料和添加剂,肉质鲜嫩,原汁原味。目前,合作社累计投入资金330万元,存栏母猪400多头、牲猪900多头、仔猪1200余头。形成覆盖武冈、新宁、邵阳县、隆回、洞口五县本地土花猪产销链。通过互联网销往长沙、广东、上海等20多个城市,其在湖南省内的市场份额约占35%以上。 2017年,为帮助贫困户脱贫致富,合作社跟邓家铺镇137户贫困户签订了养猪协议,由合作社按照基地+农户模式,向贫困户免费提供土花猪仔猪给贫困户饲养,同时合作社对贫困户养猪提供技术指导和培训,并提供饲料、兽药,帮助贫困户进行生猪养殖、防疫技术服务。牲猪出栏时由合作社统一回购,保底收购价每斤8.6元,武冈市场收购价高于保底价时,合作社按市场价回收。仅此一项,就为贫困户增收20多万元。

【家门口开满扶贫车间】

在双牌镇金盆村越好日用品公司的生产车间,农户正在熟练地给产品贴标。走进这家繁忙的生产车间,这不是在工业园区,也不是在市郊,而是在离武冈城将近有60公里的一个偏远山村。该公司是金盆村精准扶贫“一村一龙头”企业,占地约2000平方米,年产值800万元,主要生产加工棉内裤、纸内衣、化妆棉、牙线棒等产品。自2014年以来,公司积极响应精准扶贫行动号召,现有8位贫困户在公司就业,带动贫困人口31人。 刘石雨,这位命途多舛的农村妇女,就是这家公司里的一员。在采访中,刘石雨说起自己的处境时几度哽咽,她患有肝癌的丈夫前年去世后,现上有七十多岁的父母需要赡养,下有三个正在初中、高中和大学读书的孩子,全家的经济重担全部压在她一个人柔弱的肩上。幸亏家门口开的这家公司,让她每天2分钟就可以出门上班赚钱,还可以照顾家里的老人孩子,月收入可达2000多元。同行的新媒体人无不为她的人生境遇感到“虐心”,同时也为她这些年都能在家门口赚钱养家感到欣慰。

像越好日用品公司这样的企业还有很多,离这家公司不远的双牌镇栗山社区,贫困户李育含开办的同富手袋厂也照样是一派繁忙景象。现年35岁的李育含是栗山社区7组建档立卡贫困人员,今年4月,在沿海手袋制衣“针车”行业摸爬滚打二十多年的他在社区党支部和扶贫工作队的帮助下,建立了栗山社区第一家手袋加工厂,并与沿海某公司签订了加工“读书郎”书包三年合同。该厂现已招收贫困户10户,在家加工配件的加工大户20多户,预计每年可为每名贫困对象增收1.5万元以上。目前,李育含又在浪石村投资开办一家服装加工厂,正式生产后,将为农村贫困户提供就业岗位150多个。

【百年古村焕发新容颜】

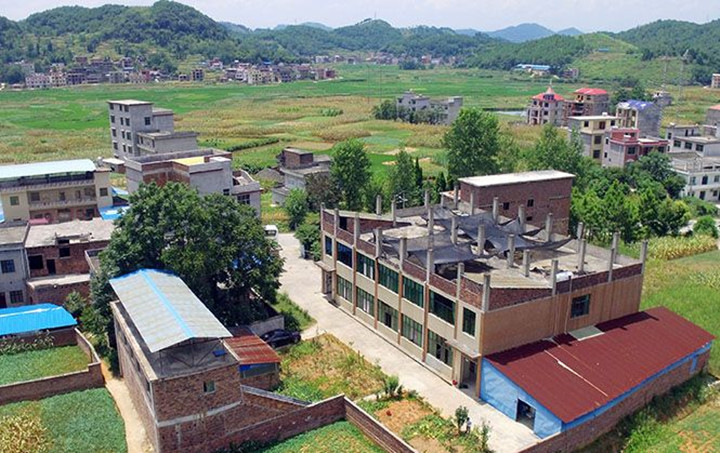

双牌镇浪石村,被誉为“中国古楹联第一村”,是我们此行感受最深的一个地方。这里据说有600多年历史,由于历史原因及年久失修,浪石古民居群以往破损严重,去年来,武冈市启动浪石古民居修缮工程,并扩建相关旅游扶贫配套设施。同时,双牌镇联合扶贫单位也整合资金,整合力量,坚持“规划先行、保留原貌、彰显特色”的工作思路,以传统文化、绿色生态做支撑,将浪石古民居规划好、保护好、开发好,将浪石打造成一个有看点、有品位、有旅游价值的“金字招牌”。如今,一幢幢古色古香的古建筑,又重新绽放出独特的历史文化气息。 通过此次“新媒体看扶贫”活动,我们看到:武冈的脱贫攻坚战波澜壮阔!武冈农村的巨变,不仅仅是村容村貌、院里院外的变化,更是贫困老百姓内心渴望脱贫、敢于拼搏、勤劳致富的喜人变化!在这一次“新媒体看扶贫”网络主题活动中,广大新媒体人所到之处,村民家家户户都用上了自来水,宽阔笔直的水泥路直通各个院落,村民修建的小洋房掩映在青山绿水之间,处处呈现出一片美丽和谐的新农村景象,大家无不对这片正在发生巨变的古老农村留下崭新印象。后续我们将陆续推出“新媒体看扶贫”系列好故事、好经验、好模式,为脱贫攻坚战打得准助力,打得赢聚焦,打得好喝彩!

(文 / 肖鸣学 图 / 周剑平邓娟鄢振辉 杨春晖吕政泽 张梦彬 等)

来源:武冈市融媒体中心